Enjeux esthétiques & historiques d’une restauration

(Cl. Ribeyrol – juillet 2024)

Aux alentours de l’an 1500, l’univers quotidien des « laboureurs » de St Méard est terreux, terne, les vêtements, le sol en terre battue de la pièce où l’on vit autour du foyer, tout concourt à cette grisaille quotidienne. Certes, la nature, au printemps, explose de couleurs et se révèle alors dans toute sa splendeur.

Mais pour les humains, seuls les nobles dans leur lointain château aux confins de la paroisse, pouvaient faire flotter des oriflammes colorées, ou se vêtir d’étoffes richement décorées. Le curé de St Méard revêtait lui aussi des habits liturgiques aux couleurs codifiées lors des offices (Rubricae generales du Missel Romain de 1570):

- le blanc est utilisé au temps de Pâques et au temps de Noël, pour les fêtes de la Vierge Marie, etc.

- la couleur rouge est réservée au dimanche de la Passion et au vendredi saint, et également pour la Pentecôte,

- le vert sert au temps ordinaire,

- le violet aux temps de l’Avent et du Carême. Il peut convenir aussi pour les funérailles.

- le rose peut être utilisé au troisième dimanche de l’Avent et au quatrième dimanche de Carême

- etc…

Ces seigneurs qui s’étaient installés là à la fin de la guerre de Cent Ans sont les De Laplace, originaires de Pierre-Buffière en Limousin. Pierre de Laplace était l’un des chefs de guerre, qui, aux côtés d’Arnaud de Bourdeilles a conquis la basse vallée de La Dronne, qui avait été sous obédience anglaise pendant pratiquement toute la guerre de Cent Ans.

La basse vallée de la Dronne

En 1500, les plus anciens des habitants de Saint Méard avaient ainsi connu la basse Dronne anglaise dans leur enfance et devaient s’en souvenir ou en avoir écouté les récits de leurs parents.

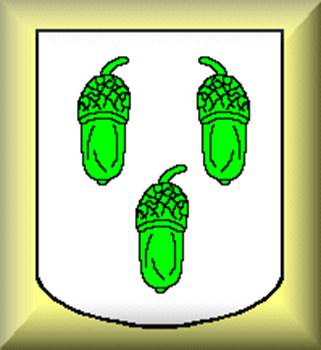

Revenons à Pierre de Laplace, qui tout d’abord s’autoproclama seigneur de Ribérac, mais auquel les représentants du roi de France signifièrent bien vite que ce gâteau-là était bien trop important pour lui, et il dut se rabattre humblement sur St Méard, et ce sont les armoiries de son lignage qui figurent dans le décor peint de l’église :

L’église de St Méard est à mon sens un « monument », au sens ancien de ce terme, que l’on peut lire de différentes manières. J’y vois souvent de mon point de vue, avec son escalier qui permettait d’accéder à sa chambre de défense crénelée, un édifice où survivent les traces des trois guerres majeures qu’a connu le 2ème millénaire de notre histoire :

- La guerre de Cent Ans

- Les guerres de religion

- La guerre de 14-18

L’église avant la restauration de la fin du XIXème, « un tas de vieilles pierres » :

Cette église romane, bâtie au XIIème siècle au lendemain de la Première Croisade, les bâtisseurs militaires anglais de la guerre de Cent Ans l'avaient transformée en place forte, en église donjon, ainsi que d’autres aux alentours dans la vallée comme l’église de Festalemps encore bien conservée aujourd’hui, et cet ensemble d’édifices fortifiés appuyé sur la forteresse de Vernodes et le puissant château de Ribérac aujourd’hui disparus constituaient une redoutable frontière avec une rive droite de la Dronne, qui était ramenée épisodiquement à l’obéissance du roi de France.

Eglise de Festalemps, aujourd’hui

En second lieu, les peintures de St Méard portent la trace de la fureur iconoclaste au lendemain du massacre de protestants à Vassy, au printemps 1562. Ces événements sont survenus dans le cadre des divers épisodes d’une guerre civile qui fut d’une violence inouïe. Ses horreurs sont toujours largement enfouies voire minimisées dans le mythe entretenu encore de nos jours du roman national de notre Histoire de France.

Lors de cet épisode de 1562, toutes les églises de France, hormis celles du Pays Basque, de Bretagne et d’Ile de France, connurent des dégradations de la part de Huguenots qui voyaient ces peintures comme puissamment blasphématoires. Le processus de ces dégradations est connu par les textes nombreux qui nous sont parvenus à ce sujet : les « religionnaires », comme l’on disait aussi, accompagnés de gens d’armes, investissaient les églises, brisaient les objets sacrés, faisaient un feu devant l’édifice avec la statuaire de bois présente à l’intérieur, buvaient la réserve de vin de messe du curé, et s’attaquaient aux peintures de ces églises. En effet, avant la Réforme, vers 1500, ces églises étaient alors toutes peintes – je dis bien TOUTES, et cela de la Sicile à la Norvège en passant par le Danemark ou l’Angleterre !

Pour détruire ces peintures, les protestants locaux se servaient de fourches, de pioches, des outils usuels qu’ils avaient sous la main. Mais tout cela n’était pas très efficace. Aussi, une fois la fureur primitive retombée, l’on commanditait des artisans avec leurs échelles qui recouvraient de chaux blanche ces maudites peintures. Il fallait en effet effacer non seulement ces images, mais aussi cacher ces couleurs vues comme criardes et obscènes. Le calvinisme fut en effet non seulement iconoclaste, mais aussi – ce qui est moins connu – chromophobe ou chromoclaste, selon le terme utilisé par Michel Pastoureau, l’historien des couleurs du Moyen Age. La couleur était considérée comme tout aussi impie que l’image !

En matière de destruction de peintures murales d’églises, St Méard est probablement l’un des rares témoins de cet iconoclasme dans notre pays en matière de peintures religieuses. Nous avons en ce domaine une sorte de musée précieux et même peut-être unique en France – à ma connaissance :

Mais, historiquement, l’iconoclasme n’a pas été isolé, même au sein de l’Occident catholique. Bien antérieurement, n’oublions pas qu’un docteur de l’église en personne, le cistercien Bernard de Clairvaux fustigeait déjà ce culte des images à la fin du haut Moyen Age :

« Vous donnez à vos églises des proportions gigantesques, (vous) les décorez avec somptuosité, (vous) les faites revêtir de peintures qui détournent irrésistiblement sur elles l’attention des fidèles, et n’ont pour effet que d’empêcher le recueillement ».

Alors qu’à l’opposé, à la même époque, l’abbé Suger, considéré comme le « père » de l’art gothique français, laissait librement les lumières colorées illuminer l’abbatiale de St Denis.

**********

Enfin, à gauche en entrant dans l’édifice, mon premier regard va toujours à la liste des morts locaux de la Grande Guerre, qui a transformé à jamais le destin de nos campagnes, et dont la mémoire reste toujours très présente chez les vivants d’aujourd’hui :

**********

Mais revenons aux peintures et aux couleurs de nos édifices religieux. Le sort est parfois plein de ruse, voire de malice. En recouvrant ces peintures de chaux, les protestants ont figé dans l’enduit les pigments qui auraient disparu aujourd’hui depuis bien longtemps sans ce traitement à la chaux qui a provoqué une recristallisation superficielle. [Ils ont sauvé les images qu’ils voulaient détruire].

Et finalement on retrouve encore aujourd’hui ci ou là, sous les couches successives d’enduits de plâtre et de chaux qui se sont superposées au cours du temps, d’autres peintures murales en France comme dans d’autres pays d’Europe, et notamment en Angleterre, comme ici dans la petite paroisse de Southleigh près d’Oxford :

Il y eut bien pire tout récemment : les enduits intérieurs de nos églises ont subi de nos jours des outrages bien plus ravageurs et surtout définitivement irréversibles : à partir des années 1970, la mode de la pierre apparente a mis à nu l’intérieur (et l’extérieur) de milliers d’édifices religieux, alors que la pierre intérieure de nos églises avait été de tout temps recouverte d’enduit et n’avait jamais été nue auparavant depuis le 11ème et le douzième siècle, au temps où ces édifices furent bâtis. Mais ainsi, les églises romanes ressemblent dorénavant aux résidences secondaires périgourdines, si prisées des touristes !

Eglise de St Victor (24)

Notre époque reste en effet – au moins partiellement - chromophobe. Nos demeures détestent les couleurs vives qui sont réservées à nos vêtements de loisir ou de sport, à quelques tapis ci ou là dans la maison ou encore présentes dans les chambres d’enfant, et sinon ces couleurs vives sur les murs sont jugées criardes et vulgaires. Pour chercher un travail, il nous faut en règle générale et à de rares exceptions près, se vêtir d’un costume ou d’une jupe sombres, et d’une chemise ou d’un chemisier blancs, et je me souviens des regards désapprobateurs qui accueillaient dans mon enfance les jupes colorées des jeunes gitanes.

Il nous faut savoir aussi que l’extérieur des murs de ces églises était aussi souvent recouvert de fresques. Ces peintures extérieures ont été délavées par les intempéries depuis bien longtemps.

Des ouvrages ont été consacrés à ces peintures extérieures, et à leur rôle didactique auprès des pèlerins, notamment en ce qui concerne les églises de l’arrière-pays niçois.

**********

Les peintures de St Méard, telles qu’elles nous sont restituées aujourd’hui, sont donc le résultat de cette histoire. Mais je voudrais ici faire un aparté sur des événements plus récents. Contrairement à beaucoup d’autres peintures murales d’église du Périgord qui ont, de notre point de vue, été trop lourdement restaurées (je pense par exemple ici à Allemans du Dropt, ou encore pire à Bourg de Maisons près de la Tour Blanche), les fresques de St Méard n’ont été que, très partiellement et à juste titre, très peu reprises lors de leur découverte. Comment expliquer tout cela, quelle grâce – si je puis me permettre ici un tel qualificatif !!!- quelle grâce donc nous a été ici accordée ?

La découverte de ces peintures est issue de la volonté de quelques habitants anciens ou récents, alors qu’autour de nous peu de personnes n’y trouvaient là un quelconque intérêt, y compris au sein des autorités ecclésiastiques, qui se révélèrent alors bien absentes.

Ce fut une œuvre collective, passionnante, malgré parfois des doutes ou des découragements. Mais cette bonne volonté, mais surtout notre naïveté et notre ignorance, n’auraient pas suffi à sauver ce patrimoine sans l’intervention d’une personne qui a imposé une volonté académique et administrative au service de ces peintures.

En effet, au tout début, les personnes extérieures, et même les chefs d’entreprise qui intervenaient sur ce chantier, n’avaient - je les ai entendus dire – que des mots condescendants. Je cite : « des peintures grossières, primitives, secondaires, naïves ». Il fallait donc expédier au plus vite ce chantier subalterne.

Mais un beau jour au début de chantier en 2013, alors que je pénétrais dans l’église, j’aperçus sur l’échafaudage, une femme d’âge mur qui, telle une jeune fille passionnée, parcourait avec vivacité les planches des différents paliers, photographiait ensemble et détails, s’abaissait parfois presque à plat ventre pour deviner la continuité des dessins masqués par les tubulures verticales ou horizontales de l’échafaudage. Au sol, en retrait, le chef des maçons, comme le patron français de l’équipe italienne de restauration se tenaient raides et immobiles ! J’entendis l’un d’eux dire à voix basse « elle peut arrêter le chantier tout de suite, si elle le décide ! »

Aux pieds de l’échafaudage se tenait pourtant un autre personnage important que je n’aurais jamais cru rencontrer ce jour-là : le conservateur en chef de la Direction Générale des Affaires Culturelles (DGAC), le représentant régional du ministère de la Culture pour l’Aquitaine en personne, lui aussi presque figé !

Qui était cette dame qui faisait tenir presque au garde à vous tous ces messieurs forts respectables ? Quand elle descendit de l’échafaudage, le visage éclairé d’un sourire, elle s’adressa à tous, leur recommandant de respecter l’originalité de ces peintures, de restaurer a minima, et de ne pas faire en particulier de retouches qui masqueraient les « griffures » des parties basses.

Mme Colette di Matteo, inspectrice générale des monuments historiques, a forcé ce jour-là mon respect, et j’ai retenu sa leçon. Ce n’est pas tous les jours que l’on rencontre une grande dame comme elle! Mais il nous faut ici se souvenir qu’en 1831, Ludovic Vitet qui fut le premier inspecteur des monuments historiques français affirmait déjà : « On ne comprend pas le moyen âge, on se fait l’idée la plus mesquine et la plus fausse de ces créations d’architecture et de sculpture si dans sa pensée on ne les rêve pas couvertes du haut en bas de couleurs et de dorures ». [Ludovic Vitet, Les monuments historiques du Nord-Ouest de la France, p.132-146)]

Le conservateur en Chef pour la Culture de l’Aquitaine M. Dominique Peyre présent ce jour-là, et à qui nous devons aussi beaucoup, historien de formation, comprit très vite lui aussi l’intérêt de ces peintures et la nécessité de sauvegarder les traces de l’iconoclasme qui venaient de se découvrir à nos yeux.

Fort heureusement !!! Car la chose n’était pas du tout évidente ni pour les maçons, ni pour le patron de l’entreprise de restauration. Comme je le soulignais à l’instant, il s’agissait ici à leurs yeux d’un chantier visiblement secondaire, et malgré les recommandations, ils ne purent s’empêcher de commettre ce que je crois être quelques erreurs, mais heureusement limitées en superficie, dans le cadre de cette première tranche de travaux.

Voici la liste de quelques-uns de ces « ratés » :

Un premier exemple se trouve sur les arcs de soutènement de l’abside. Les maçons, passant avant l’équipe de restauration, et alors sans directive précise, ont mis la pierre à nu sur ces arcs, bien que visiblement ces arcs aient été décorés des armoiries des De Laplace, au Nord comme au Sud. Aujourd’hui on ne peut que deviner ces armoiries, et les identifier par rapport à celles de la coupole qui n’ont pas été ainsi maltraitées.

Mais le plus contestable à mon sens est survenu sur le panneau représentant l’entrée du Christ à Jérusalem.

Ce panneau présentait sur 2 ou 3 m2 un « piquage » serré qui, à l’aide d’un outil pointu, avait dégradé les peintures (image de chantier, avec un éclairage insuffisant) :

L’entreprise de restauration estima que ce « piquage » n’avait rien avoir avec l’iconoclasme du 16ème siècle, et qu’il s’agissait là d’une opération du 19ème siècle en vue de permettre un meilleur accrochage au substrat de nouvelles couches d’enduit ou de plâtre. De mon point de vue, et au risque de me tromper, je dirais qu’un simple raisonnement de base aurait pu leur démontrer qu’une telle opération, s’il en avait été ainsi, aurait été étendue à tout l’intérieur de l’édifice, ce qui n’est pas le cas, et cela reste très ponctuel. Or on sait pertinemment que les Calvinistes utilisaient aussi bien des piochons que des fourches pour essayer de détruire ces peintures. Qu’à cela ne tienne, au nom de cet argument, l’entreprise se livra à une restauration de son cru. Heureusement, nous avions des photos qui ont précédé cette initiative. Le résultat (là encore selon mon point de vue) : l’expression des apôtres est perdue, et la figure du Christ a été maladroitement redessinée et ripolinée. Les dégâts occasionnés au personnage dans l’arbre à droite devant l’entrée de la ville sont moins importants. Passons !

Les traits du Christ Salvator Mundi étaient eux aussi abimés, mais ici par les outrages du temps. Il y eut de même, une légère restauration effectuée au niveau de son visage, avec laquelle je serai plus indulgent. L’interprétation du restaurateur et la sévérité du visage restitué me semblent plausibles, et je ne parlerai donc pas ici de restauration abusive.

Plus tard, de façon un peu solitaire et autoritaire, en forçant la voix de mon propos, lors de la deuxième tranche des travaux sur la coupole, je pris les devants, et exigeai avant toute restauration, qu’aucune retouche de l’expression des visages ne soit ici effectuée, laissant par contre à l’équipe toute liberté de restauration pour le décor non figuratif extrêmement copieux dans cette partie de l’édifice. La Vierge et l’enfant, comme les anges musiciens sont donc identiques à ce qu’ils étaient lorsqu’ils ont été découverts sous le grattoir des restaurateurs.

Enfin, concernant les murs de soutènement de la

coupole (Nord et Sud), pouvions nous faire autrement et sauver davantage de

plaques d’enduit peintes ? C’eut été possible théoriquement à mon avis,

mais probablement non, pratiquement, ... et ce par manque de moyens. On peut

regretter cependant qu’il n’y ait pas eu de réunion collective sur le sujet,

avant de choisir l’option retenue la plus rapide et la moins chère : faire

tomber sans autre forme de procès l’enduit qui n’adhérait plus guère au support,

ou si peu.

Heureusement, en raison peut-être de la renommée

grandissante de ces peintures, la troisième et dernière tranche des travaux de

la nef en 2024, a bénéficié de reprises soignées par la même entreprise, qui

dénotent non seulement un indéniable talent mais surtout une belle compréhension

de l’œuvre à restaurer :

- Marie recevant les rois mages (après la reprise) :

-

le

martyre de Saint Sébastien :

*************************

Mais revenons à notre sujet principal. Dans le petit guide que j’avais rédigé sur la première tranche de travaux (l’abside), je m’étais fait l’écho de la « doxa », de l’opinion commune en ce domaine : « Cet ensemble iconographique avait une finalité didactique ou pédagogique, à l’intention de paroissiens majoritairement illettrés »

Aujourd’hui, je n’écrirai plus la même chose, même si une part de vérité demeure dans cette assertion courante. Je m’accorderai plutôt ici avec l’historien de l’Art médiéval Jean Wirth qui affirme aujourd’hui dans l’ouvrage édité par Florian Mazel professeur à Rennes 2 : « Il est peu probable qu’une volonté pédagogique soit à l’origine de cette abondance d’images ».

Constatons ainsi d’abord

que le contenu en latin des phylactères de la voute de l’abside n’avait

certainement pas une finalité pédagogique : qui pouvait alors lire des

textes en latin parmi les fidèles de l’église ? Ils n’étaient certainement

guère nombreux ! De même de nombreuses scènes bibliques devaient être

parfaitement incompréhensibles pour ces mêmes fidèles comme celle du Christ

ramenant Adam et Eve des Limbes située à l’entrée de la nef. La

construction au XIXème du campanile a tronqué cette scène. Aussi, je vous

propose, aux cotés de la scène correspondante de la nef, une peinture évoquant

ce mythe religieux de la deuxième partie du Moyen Age qui tombera en désuétude

par la suite (.

Monastère de San Antonio in Polesine (Ferrare)

Enfin et surtout, l’importance et la variété du décor non figuratif dans l’église de St Méard ne peut être relié à une quelconque entreprise pédagogique, me semble-t-il !

Aujourd’hui, j’écrirais plutôt que cet ensemble iconographique, de par ses couleurs vives, ses images surprenantes, son univers d’espoir (notamment en ce qui concerne la voute de la coupole) voulait apporter joie, beauté et bonheur aux fidèles, tout en créant une répulsion physique vis-à-vis des images du Mal et de l’Enfer. Ce décor était partie intégrante de la liturgie de ce temps, même s’il est bien difficile, voire présomptueux, d’en connaitre le rituel exact.

Je citerai ici Eric PALAZZO de l’université de Poitiers, avec ses mots : « on voit se dessiner ce que j’appelle la dimension sensorielle de la liturgie médiévale à laquelle les images et toutes formes de réalisations artistiques participent pleinement ».

En pénétrant en ce lieu, le paroissien ou le pélerin vivaient ainsi une expérience multi-sensorielle, une immersion quasi-totale dans un « cocon » d’images et de couleurs, et sans doute de lumière (bougies), d’odeurs, (encens ...) et certainement de sons, de musique ou de chants. Et je crois qu’aujourd’hui on peut avoir encore l’intuition partielle de ce sentiment et de cette « expérience liturgique synesthésique », même si une partie du décor ne subsiste plus et même si les couleurs du passé ont pâli.

Le manteau d’ocre rouge du Christ en majesté de l’abside enveloppe non seulement le corps du Christ mais protège et enveloppe aussi le corps du fidèle. Au cœur de l’édifice et de sa coupole, Marie est à la porte du ciel, la Vierge à l’Enfant accueille les âmes en chemin vers l’univers paradisiaque, baignées, bercées par la musique céleste des Anges musiciens :

Enfin, le soleil central, pré baroque, est le symbole du Christ, et les 4 anges accrochés à des échelles primitives, assurent la translation ascendante/descendante entre Terre et Ciel :

Le fidèle, comme le voyageur, vivait ainsi une sorte d’immersion à 360 ° au sein d’images et de couleurs.

On peut ici penser à l’Exaltation de Noël par l’image et la musique, accordant une place majeure à Marie, dans un contexte paradisiaque, où la joie des enfants à Noël préfigure pour les fidèles une anticipation de la joie du Paradis qu’ils connaitront dans l’au-delà. La peinture flamande notamment, accordera ainsi vers 1500, à cette époque donc, une place centrale à la Vierge en gloire associée à l’Enfant Jésus et entourée d’un orchestre d’anges. La fin du Moyen-Age verra alors l’apogée du culte marial. [Je fais référence ici à l’ouvrage de Jean Delumeau : Que reste-t-il du Paradis].

Consacrons ici un instant au panneau que j’estime être le plus puissant esthétiquement de cet ensemble. Au sommet du mur sud de la coupole, et soulignée par un arceau avec un riche décor noir non figuratif, une Déploration du Christ ou Pietà. Marie se lamente, le Christ mort reposant sur ses genoux. A sa gauche, Marie Madeleine, avec un flacon d’onguent dans sa main gauche. A droite, l’apôtre Jean.

Les visages sont expressifs, le drapé des vêtements particulièrement soigné. La couleur rose/mauve, présente ici dans les vêtements des personnages entourant le Christ, ne se retrouve nulle part ailleurs dans l’église. A ce jour, je ne dispose pas, hélas, de la composition chimique de cette couleur utilisée à cet endroit seulement, et nulle part ailleurs dans l’édifice. Nous noterons cependant la présence omniprésente de ce type de couleur dans la peinture religieuse italienne du 15ème siècle.

Je désirerais maintenant insister sur ce que je crois être l’inspiration nordique de ces peintures. La scénographie du martyre de St Barthélémy de l’abside est très directement inspirée de l’œuvre éponyme du maître de Bonn Stefan Lochner largement méconnu en France (les traces de l’iconoclasme ont été partiellement « gommées » par ordinateur sur l’image de la scène de l’église) :

Enfin, vous avez certainement remarqué que tous les personnages de la coupole sont blonds, de Marie aux Anges musiciens jusqu’à l’enfant Jésus.

Je tenterais ici une explication possible :

A cette fin, nous rappellerons les liens entre la maison d’Anjou et la vicomté de Limoges, fief des descendants du prétendant au duché de Bretagne Charles de Blois. Le petit-fils de Charles de Blois deviendra plus tard comte du Périgord à la fin de la guerre de Cent Ans.

La monumentale tapisserie d’Angers de la galerie de l’Apocalypse, que je recommande à tous d’aller admirer, a été directement réalisée par le peintre flamand Jean de Bruges et commanditée par Louis Ier, roi titulaire de Naples et de Jérusalem, duc d’Anjou et frère du roi de France Charles V. Louis Ier avait épousé Marie, la fille de Jeanne de Penthièvre vicomtesse de Limoges, elle-même épouse et veuve de Charles de Blois tué à la bataille d’Auray en 1364. Jeanne de Penthièvre était une familière du château d’Angers (nous en avons les preuves sous forme d’archive contenant les coûts de ses voyages entre Limoges et Angers), et cela au moment même de la création de la tapisserie d’Angers :

Nous pensons donc – au risque d’être contredit - que c’est par l’intermédiaire de la Cour des Penthièvre à Limoges (dont les De Laplace étaient les vassaux), que cette influence esthétique nordique s’est diffusée en Périgord au quinzième siècle.

Cette esthétique venue du Nord nous déroute comme les tableaux de Jérôme Bosch, en raison de nos références esthétiques néo-classiques usuelles. Nous nous attendrions tous à voir à l’œuvre dans une église du Sud-Ouest des peintures inspirées par des maîtres Italiens, et nous découvrons ici un univers esthétique fort différent :

D’où cette qualification par certains d’art naïf, primitif, voire grossier, et cette incompréhension vis-à-vis de ces peintures, y compris parfois de la part de personnalités périgourdines !

Pour conclure, je voudrais souligner pourtant que les thématiques de la Mort et de l’Enfer ont hanté l’imaginaire du dernier Moyen Age, et s’est développée autour de ces thèmes une esthétique bien particulière, et même en Italie, On le voit à mon avis aussi bien avec l’Enfer de Giotto qui est considéré pourtant à l'origine du renouveau de la peinture occidentale, comme avec le Triomphe de la Mort au Palais Abatellis de Palerme qui a inspiré de mon point de vue le Guernica de Picasso (voir la tête du cheval, et la Mort chassant les couleurs de la vie).

Bibliographie sommaire :

• Florian MAZEL, Nouvelle Histoire du Moyen Âge, éd. du Seuil, 2021

• Denis CROUZET, Les Guerriers de Dieu, éd. Champ Vallon, 1990

• Jean-Christophe CASSARD, Charles de Blois, éd. du CRBC, 1994

• Jean DELUMEAU, Que reste-t-il du Paradis, éd. Fayard, 2000.

• Eric PALAZZO. Art et liturgie au Moyen Age. Nouvelles approches anthropologique et épistémologique. Anales de Historia del Arte, 2010, Extra 2, pp.31-74.

• guyenne.fr: voyages de Jeanne de Penthièvre de Limoges à Angers aux Archives départementales de Pau (cote B. 1763)

• ... et bien sûr l’œuvre de Michel Pastoureau !